Moretti&Vitali 2023

Collana “Le forme dell’immaginario”, a cura di Gabrio Vitali

Prefazione di Pasquale Di Palmo

Si avvolge la realtà nel suo velario di inesattezze e obliquità, sollevando alcuni in presunti lignaggi, potenze e buone sorti, altri in apparenza umiliando, mettendo da parte, stremando alla prova. Eppure il movimento profondo delle correnti e dei carismi, a ben guardare, appare capovolto. E mentre il reale arretra nei suoi arcani, inespugnabile per chi si protende con arroganza, con parola inane e profusa, il poeta che sa attraversare stasi e silenzio può avere gemme nel palmo.

Giancarlo Sissa nel suo Tamen (Moretti&Vitali 2023) sussurra il tuttavia di una vita, fa nuda manifestazione di piena esistenza: talora animosa, talora pacificata, ma evidentemente patita in piena autenticità.

La prosa poetica di Sissa, secondo Pasquale Di Palmo che accompagna con numinosa esattezza, è una “lente prismatica”, “parola che affonda la propria ingarbugliata, gnoseologica complessità in un ambito che rifugge dai concetti stessi di classicità o sperimentalismo”, e presumibilmente “unica via di accesso alle sfaccettature di una realtà sempre più artefatta e articolata, sfuggente”.

Con lingua rituale, metaforica e profondamente sensitiva, la scrittura di Sissa stana tutta la luce che si cela nei gravami della materia, e sussurra una salvezza potente, indocile, intrisa d’immanenza: la “vigna gonfia di cielo e di mattino” che, nel “continente d’ombra disabitata”, sceglie di porgersi alla “persona minore”. E Giancarlo, pianissimo dice. Con l’Est nella voce.

*

Da Giancarlo Sissa, Tamen, Moretti&Vitali 2023

“Il bambino perfetto”, 2008

Ora insorta dell’Ade

(per l’amico scomparso)

I

Ora nel sonno ti sazia la neve. Le dai obbedienza, tuorlo di morte nel suo albume, se in albe silenziose ti raggiunge l’elenco dei disgusti, un cielo buio di piccioni. Ascolti il suono dei muri, lo spazio d’angoscia fra pietra e pietra, l’incerto colore del cuore misura l’assenza, il nulla che resta, l’incantesimo della paura, e nessun dio, un grande senza.

Perché nell’ora insorta si sfarina la combustione del dolore – azzurra radice fatta carbone e spoglio nella terra indecifrabile il tremore della foglia a un muro bianco di ore estive, serietà chiamando la perfetta schiavitù.

E oltre lo specchio le stesse cose, oltre l’argine ogni parola attinge al fiume il suo grido. Errore di bellezza ciò che nutre le bestie, il volo di rapina, la vela confine, la scompassionata umiltà, la sgarbata pietà.

[…] Ma cosa marciva le pareti del cuore? Si fa radice la tua mano nel lento fuoco del dolore. Nel polso un silenzio di foglie e in fondo al cristallo del cuore una scheggia di luce residua ti conduce per scale crollate, ballatoi, trasparenze, crisalidi sospese senza protezione. L’inguine seminato di morte nell’ultimo cielo della disperazione, una pietra luminosa ti ha percorso le vene.

Quanto poco stupore restava, cenere degli occhi, a sanguinare senza voce nei cortili delle città. Ora il caldo soffia le strade, i muri e questo silenzio è la sola chiesa, l’attesa dell’erba che siamo. Sosta alla riva del sogno un’ombra di luce, o il pallone calciato alto nel cielo.

*

II

[…] Io preferisco, come un bambino, aspettare la neve, di là dal vetro della finestra. La fine della pagina, la muta guarigione. E forse questo lento scrutare è già la guarigione. In questa città senza mare ho raccolto stanchezze che mi sono disabituato a dire, ho accudito in me la forza tranquilla di certi animali e il loro impazzire… ma il silenzio si paga sempre: il più vile strumento del potere, l’altra faccia della paura.

Allora ho preso la matita e un foglio bianco. Ho disegnato una candela guardando la fiamma mentre fuori nevicava e sulla pagina non ho scritto ma disegnato, quello che resta di me, il tenue alone d’ombra che aureola il bagliore – il vento, ad esempio, o la primavera, o se qualcosa brilla a notte nel bosco, se c’è luna o gelo o una storia da raccontare – poi ho preparato una tazza d’acqua calda, ho mescolato il miele, ho cercato di vederci dell’azzurro, di ricordare se gli angeli hanno le ali per nuotare nel tempo – e avevano ali come pinne e morsi negli occhi – adesso sfoglio libri, la tosse va meglio, attendo in questa stazione del gioco e so che non è un gioco, ora l’angelo è un deserto invincibile, lurido come una carestia, tace, non esiste… e sono solo parole, allodole che brillano sull’acqua senza pudore.

Ora nella luce del giorno nuovo hanno iniziato a vivere uomini tristi. Il pane brucia nei forni dell’anima. Le sindoni di cenere sul cemento mormorano la loro immobilità. Sono spie. Io metto una farfalla nella tua mente, azzurra come l’ombra dei cipressi. La chiamo infanzia. La scrivo su pagine d’acqua. Ne sgorga la parola che tace.

*

Il seme del disordine

I

[…] Nello spazio tra muro e muro, tra pietra e pietra, nel tempo fra l’una e l’altra goccia della pioggia che si annuncia, nello spazio fra armadio e parete, in una penombra di polvere, vivono i sogni dei morti, senza risposta come passi che tornano dall’amore. Fuori dalla finestra il cielo è un oceano capovolto.

Così fra sogno e sogno si fa spazio una devota malinconia che chiameremo in silenzio perché avveleni le piaghe, con quiete brilli alvertice delle ali, ci semini di neve. Perché qui si dorme sul fianco, si risparmia spazio, che più ne resti per l’ignoto.

E anche così, senza pioggia e nella brina del tempo, il verde di un semaforo a notte allaga il pensiero come un ubriaco si svuota dietro l’edicola chiusa. Solo i perversi danno per scontato il proprio destino.

Ecco, infilare il maglione distrattamente, come un operaio dopo la doccia e davanti a una donna che riceverà voce dalla sua voce – due gocce d’acqua le riposano sul fianco scoperto – come da un qualsiasi inverno. Così il privilegio di poter pensare il cosmo non dà diritto alcuno, tutto continua a cominciare, l’ignoto è senza scuse.

*

III

Così a notte l’autunno si mise in marcia – la voce piena di neve – e oltre l’assalto dei cani di sterpi incontrammo le spalle delle donne che non si lasciano scordare. Lasciammo il cielo nel cieco nulla del disastro e inghiottiti dal vento vedemmo sparire gli uccelli. La terra nacque prima tra i corpi, nella traccia d’ombra del volo.

Poi venne il diluvio dei corpi. Il seme dell’universo. La terra franava sotto i piedi, tutto si allagava dal basso. Solo il buio si fece terra del sogno. Ogni cosa fu la farfalla di un giorno. L’onda specchiava il tradimento e fece di ogni parola un gesto. Così piovve dal buio e marcirono foglie nelle stanze – ha finestre disabitate tutto quello che ci riguarda –. Poi venne l’alba senza pazienza. La luce senza ombre delle sale operatorie. E quell’uomo si edificò fra costola e costola case di dolore, giardini dello sgomento. La paura cadde dalla sua fronte come neve nera. E dal fango sbocciarono colombi – riemersero colombi dal buio della terra –. Non dal cielo ma dall’abisso, non dall’altissimo ma dal profondo desiderò l’immensa madre. Nel petto un rumore di tortore è quanto resta dell’antica bestia.

Quello che del tempo sappiamo procede calpestando dall’ombra. Ogni angolo sussurra le sue bestemmie nelle slogature del corpo, una manciata di cielo fra i rami. Noi, ammiratori del superbo disprezzo, scriviamo su specchi le forme della barbarie mentre il vento sposta i confini della città – su questo chi vince edifica il dominio del buio –. E come stelle ci brillano i nervi nello schiaffo del cielo.

Ali d’occhi cercando nella lingua la cosa da dire.

*

Il bambino perfetto

III

[…] Siamo rami graffiati sul muro, perché il tempo è un segreto immobile e noi lo attraversiamo in direzione della pietra, dove abbaia il cuore alle madri.

E stiamo nel pianto come annegati, perché reale è l’abisso di Dio – ma anche così l’ora non si basta mai – e allora sono la pozzanghera che asciuga la notte e il passo incantato. Solo il vento ha importanza. Ha occhi di roccia e un grande silenzio. Sfonda porte. Ha mani morte e scudi di luce.

Così apre un varco incidendo la carne l’ombra del pensiero uscendo dall’impostura. Lascia fuggire la luce dalla ferita.

Vivono negli occhi le parole, come la fatica nelle mani. Si leva un tumulto da ciò che sappiamo. Il tempo marcia sul posto, non si muove, non procede, inghiotte sé stesso, nell’immobilità indivisibile il numero è la morte e nella durata vive l’abbandono, l’orgoglio del nulla destinato. La libera sconfitta.

Nelle periferie dello sguardo si allacciano i segni, la fusione del vetro e l’ora protesa nel nulla, le attese malamente sillabate, gli spettri del nulla. Ora medicare la lingua. La carne dei giardini seminata di fiori, le radici che mordono il cielo. Frana nel sonno la malattia, in occhi pallidi come foglie di sera. Sono varchi incendiati nella menzogna che assale e sventa. Fuoco ne bevo ridendo.

Nel corpo più caldo mi muovevo in cerca di luce. La chiamavo acqua, angelo, carne di pena. Nelle più buie città quante volte sono tornato a sondare l’oltraggio e nel morso l’abisso.

Quante volte sono tornato dal buio in palpiti d’ombra e fianchi di luce. Stretto alla terra da parole isolate, sono stato nascosto nell’indifferenza vociante, in riva all’acqua sepolta chiamando cielo l’operosità della ruggine. Lo specchio era il tempo che torna, il dolore che caglia la voce. Lavorava l’oceano nei disastri del buio.

Ma sul tavolo fanno luce le pagine di un libro. In pagine lente come balconi protesi sul mare. E cammino l’infanzia stretta per mano. Sono venuto a prenderti nell’insulto, sono il futuro del tuo quaderno. Scriviamo “io non so ballare ma ci penso continuamente” perché assieme noi siamo il bambino perfetto.

*

Da: “Persona minore”, 2015

Altro esilio

1

Così venne la ragazza con i simboli del freddo che/a notte spinge il sonno nei dirupi. Nel verde che bagna le cose il discorso governò i suoi pallidi fuochi. Lungo l’oceano le città tacevano nei sogni nei tormenti dell’amore, nelle piogge raccolte in vasche d’ombra e speranza di chi studia in silenzio. Solo il crepitare dei frutti rendeva pianeta il pianeta, specchio lo specchio, sasso e pozzo il pensiero di Dio.

2

E le radici che sollevano asfalti, spaccano rocce e montagne, asciugano prati, nutrono cieli d’antichissime madri, hanno il sole e la forza feconda dell’acqua, la rabbia remota della vita presente, lo sguardo che arretra la notte nelle vene dei frutti dove inizia l’onda del vento.

3

Amore mio, le costellazioni cambiano nome, dormono nella bocca dei popoli accese d’un più intero spavento. Chi canta ha il fuoco blu e profondo del deserto e cancella i segni dei giorni, altre leggi incontrando nel passo.

*

Via degli Angeli

1

Per qualcuno sono stato un angelo, una specie di santo che cammina da questa parte della riva. Se lancio sassi nell’acqua mi colpisco? Pesco ombre? Ferisco miracoli o spaventi? La metà di un angelo ha sognato il mio nome. Dal canto mio ho sognato tre sorelle che non ho potuto salvare, ma infinite sono le loro tracce – morso sul collo, pezzo di notte.

2

Poi ti piangevo sul fianco in un sogno stupido e senza nome – mi salvava il tuo odore vicino, le tue cosce aperte d’acqua – ho sciolto l’anima nel tuo ventre animale. Sono stato nessuno e un pezzo di carne. Quella notte nevicò intero il continente dell’ultima meraviglia.

*

Sorelle

3

Siamo stati, sorelle, nella prepotenza della carne, nel quaderno di scuola, nel cielo nuovo, vuoto, veloce. La ghiaia dei cortili era la corsa attraverso il mattino, il compito dolce, i biscotti d’inverno.

4

E mi addormento nel vostro sonno, è il bosco in cui posso dormire, è la biblioteca sconosciuta aperta sulla luce del prato. I tre scalini di pietra sono ancora là, come un mare. Ora siamo un’isola greca,

Torre Chianca, i gabbiani splendenti su viale dei Mille.

5

Voi conoscete le strade d’infanzia dove il mattino è carne che splende, dove ridiventano belle le mani e in noi salgono malinconiche acque d’antichi animali nelle sere deserte. Siete finalmente leggere sulle terrazze marine, com’è leggero il fango nel volo del pugno, rondine e toro, cicogna che cova nella palude dell’alba – qui tutto somiglia a gemme di sale. Se sgraniamo i piselli in cucina tutto è ancora possibile, è la patria primitiva, verde come l’oceano del sole, cielo che pizzica l’onda.

6

E dietro gli occhi un continente d’ombra disabitata… lì camminano i figli cercando nel frutteto di sabbia, ignorando la nobiltà dei minuti mossi appena dal vento come un circo nell’alba.

*

Il mondo del mattino – VI

1

Quando fu concesso coltivare fiori nelle colpe del mattino si sollevò polvere dagli sguardi e aprì la tristezza un getto di foglie, fece case azzurre piene di mare e fu bella anche la notte. Qui parlammo contro la città e nel verde acceso delle scogliere, liberammo le caviglie da ogni appuntamento: mirto, menta, rosmarino, aprendo infanzie nel respiro, senza pensarci, capovolti nel sogno, innamorati come in veste d’ulivo. E ci protesse persino l’inverno, braciere di vergogne e paure, dove la notte era in armi e spodestato ogni sogno. Lupi sapevano le mie braccia, indovinavano parole, fiutavano la neve risorta. Sul tavolo in cucina vivevo il mistero negli occhi futuri.

2

Allora ricominciammo dalla neve. Accesa la scala, portammo foglie, quaderni, lucerne. Ci percorsero gli animali del sonno come l’anno zodiaco di passi e canzoni. Scrosciarono i nomi nel tempo, montagne fossili piene di nubi, la valva, la pinna, l’inchiostro delle parole aperte agli specchi.

3

Sono alti e luminosi gli orti deserti.

*

Da: “Senza titolo alcuno”, 2020

Mercoledì 20 maggio 2020

Che differenza fra opposto e oppositori, fra compiere e obbedire. Dai vetri delle finestre gridano riflessi del secolo scorso di spostarsi, di ferirsi le ginocchia inciampando nel prato o nell’odore immenso della donna, di vivere insomma, di alzare gli occhi nei cerchi della pioggia, di bagnarsi passeggiando in riva al pianeta.

Lunedì 18 maggio 2020

Ma cosa emerge dall’emergenza? Ognuno ha la sua Itaca e qualcuno più di una. Quel che aggalla dalla delicatezza dei fondali sono i fiori rossi della forza. Il cielo bianco e il volo opaco dei piccioni dal balcone come neve d’altre feste e compassioni. Dall’emergenza emerge la certezza che non nel pensiero risiede la verità.

Domenica 10 maggio 2020

Del resto capisco poco la fretta. Davvero non si può sognare ancora un po’? Davvero non si può ascoltare meglio l’isola che respira dentro? Fare mare fra le righe? Perché?

Sabato 9 maggio 2020

D’accordo, facciamo sul serio:

C’è il dentro e c’è il fuori. E c’è l’altrove. Non l’aldilà, l’altrove, è diverso, l’altrove è l’origine. C’è la distanza, c’è il distacco, c’è la separazione. Non l’altrove, è diverso. L’altrove è origine, è accesso. C’è la ragione, c’è il dovere, c’è la colpa. Non l’intuito, l’intuito è diverso, è origine dell’accesso.

Giancarlo, pianissimo dice. Con l’est della voce.

*

Lunedì 27 aprile 2020

Ma noi abbiamo un problema con l’origine delle cose. Rattoppiamo continuamente un tessuto ormai logoro di misere abitudini e stordite ruberie. Non cogliamo il problema ma solo ciò che del problema ci riguarda. Siamo sempre sintomo e mai domanda. Così l’acqua del profondo si ritrae da noi e ci lascia nel deserto.

Sabato 25 aprile 2020

Malinconico oltre ogni dire l’isolato battere di mani all’eco di una canzone lungo la via deserta. Inutile cercare fuori ciò che non abbiamo in noi stessi. Voi, liberi, ditevi in che modo intendete essere presenti al vostro sogno.

*

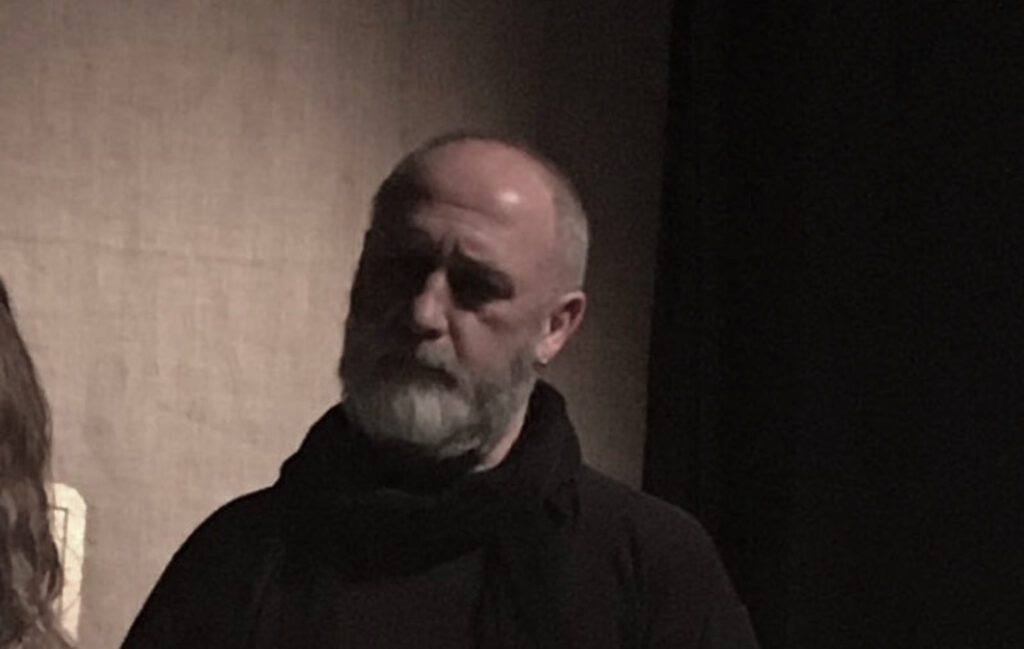

Giancarlo Sissa è nato a Mantova nel 1961, Vive a Bologna. Come poeta ha pubblicato Laureola (1997), Prima della tac e altre poesie (1998), Il mestiere dell’educatore (2002), Manuale d’insonnia (2004), Il bambino perfetto (2008), Autoritratto (poesie 1990-2015) e Persona minore (2015), Archivio del Padre (2020). È presente in diverse antologie, fra le più recenti: Sulla scia dei piovaschi. Poeti italiani tra due millenni (2016), Centrale di Transito (ceci n’est pas une anthologie) (2016), Sospeso respiro – Poesia di pandemia (Moretti&Vitali, 2020) a cura di Gabrio Vitali, Distanze obliterate. Generazioni di poesie sulla rete (2021). Dalla collaborazione con il fotografo Daniele Ferroni sono nati nel 2019 L’ultimo ballerino dell’aia con prefazione di Giampiero Neri e nel 2020 Lentezza e silenzio e Il silenzio. Del 2019 è la plaquette Il lupo, del 2022 è Frontiera. Le sue poesie sono tradotte in diverse lingue europee. Presta opera di “diarista e narratore in scena” nell’ambito del progetto teatrale “Rosaspina, il tempo del sogno” di Alessandra Gabriela Baldoni.